「支倉」とは、今から四百余年前、スペイン領国との通商交渉のため、伊達政宗の命により仙台領月ノ浦から船出した慶長遣欧使節・支倉常長のこと。東西交流のため奔走した常長の偉業を思い、和洋織りなすこの菓子の名に冠しました。

フレッシュバターと卵、砂糖、粉でさっくりと仕上げた皮にクルミ風味の白あんを包み込み、木型に入れて形を整え「支倉焼」文字を浮かび出させ焼きあげました。これからも、いつまでも変わらない美味しさを届けます。

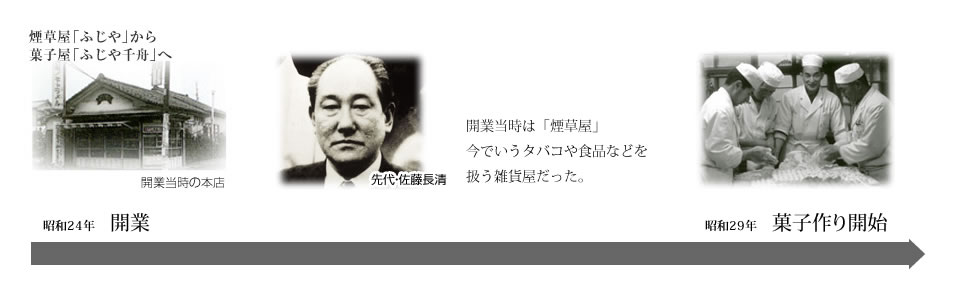

初代・佐藤長清が戦地から引き上げ、現在本店がある場所に煙草屋「ふじや」を開業したのが昭和24年のことです。煙草のほか、パンやキャラメル、チョコレートなども置き、当時向いにあった宮城学院の学生たちがよく利用していました。

キャラメルやチョコレートなどを商ったのがきっかけとなり、いつしか長清は「オリジナルな今までにない菓子をつくりたい」と思うようになっていました。 昭和29年、和菓子職人を招き、自分の店で菓子をつくり始めたのです。

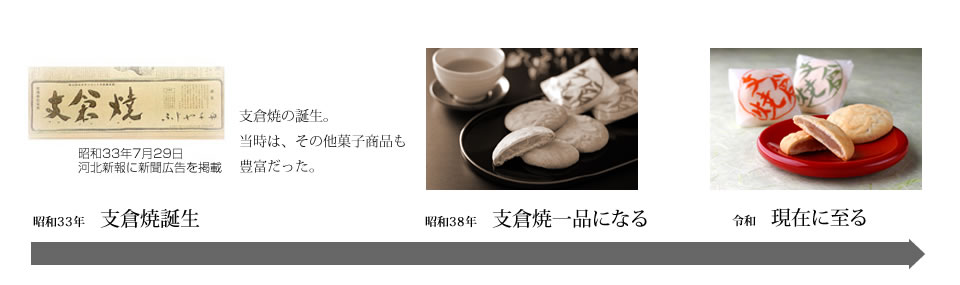

昭和33年「支倉焼」が完成。長清はその自信作をたずさえて上京し、当時食通として有名だった随筆家・福島慶子さんに試食をお願いしました。 「なかなかいいじゃない。あんも親切にできている」との高い評価に長清は発売に踏み切ることに。

福島さんの心強い太鼓判のとおり発売当初から大当たり。美味しさが評判になり、配達も自転車からスクーター、自動車へと変わりました。

昭和38年、商売は順調で、品切れになることもたびたび。このままではお客様に迷惑がかかる。「手を広げ過ぎて、間に合わせの品をだしたのでは申し訳ない」と、商品を支倉焼1品に絞ることになりました。

フレッシュバターと卵、ざらめを練り上げ『かわ』になる『タネ』をつくる。

その『タネ』でクルミの入った白あんを包み込む。木型に入れて形を整え「支倉焼」の文字を浮かび出させる。これからも、いつまでも変わらない美味しさを届けます。

※アレルギー成分表

- ・乳(生乳・バター等) ・小麦(小麦等) ・卵 ・くるみ

- 【賞味期限】製造日より12日(製造日含む)